Meine Erinnerung an Tilo

6. Dezember. Der Heilige Nikolaos steigt die Wasserstraßen herunter und hinauf, Seefahrer-Schutzherr, der zu den Quellen will, an der Schnur das Lot, am Garn die Erzählung, Ariadne, komm in die Gänge, klopf die Wände ab, verfolge das Echo im Kanal, das menschliche Herz bleibt ein hörendes.

Ein Gespräch … und der Faden verloren, entglitten, vergessen, was man hatte noch sagen, worauf man hinaus wollte. Lyrik konnte das Fadenverlieren verhindern. Bei einem Workshop mit der Künstlerin Loukia Richards wurden Schnüre, Bänder, Seile aus Vielem gemacht, verwickelte Angelegenheiten, Flicken, Fetzen bald eingeknüpft, eingebunden und all das vernäht und verflochten, wurde zu Gewirken, Gestricken, zu Gewöllen, Gewirren, zu Netzen, zu Gehängen, zu Häkeleien, und etliche Fäden hingen lose, lagen verstreut auf dem Boden, unter dem Tisch und unter Stühlen, lagen hier und da, weiter weg, fanden in kein Objekt, galten als verloren. Diese verlorenen Fäden aber wurden eingesammelt und mitgenommen “für nächstes Mal”.

Monate früher oder später stand Tilo nicht weit entfernt von der Stelle, wo Loukias langer Tisch gestanden hatte.  Es war an diesem Tisch um Zeus und Europa gegangen, und Zeus und Europa waren gegangen. Um Minos und Poseidon war es gegangen, um Pasiphae und den weißen Stier, um Dädalos und den Minotauros, um das Labyrinth und die Menschenopfer war es gegangen, und sie alle waren gegangen, um Ariadne und den Minotauros war es gegangen. Und “Syrien ist gegangen”, so schrieb der Dichter Jazra Khaleed einige Jahre später … Wieso Weshalb Warum … Ein langer Nachmittag, der dann Abend hieß. Stunden dauerte die Erzählung, weiter und weiter setzte sie sich fort. Loukia kannte die Legende in- und auswendig. Die Legende vom Minotauros, vom Ariadnefaden – das war ihr der Stoff geworden, der nach Einbruch der Dunkelheit gedrehte Zeitungspapierstreifen, Schleier, Lappen, Voodoofeudel, Nester hatte werden lassen. Gewebe dieser labyrinthischen Erzählstunden. Sechzig, siebzig, achtzig Hände waren eingebunden in die Verbindungen und wieder entbunden. Knoten, Knoten und Widerknoten. Die Erzählung hatte ein Ende am Schluss, andere Enden hingen aus dem Gewirr der Ariadnefäden heraus und ließen andere Schlüsse zu. Adé nun zur Guten Nacht. Ariadne auf Naxos. Ikaros gestürzt ins Meer. Ikaria, die Insel … Wer möchte nicht ewig Märchenhaftes atmen und es wissen, in- und auswendig, um in schriftlosen Zeiten die Erzählung zu beherrschen, die Legende wiedergeben zu können, später, in einer Stille, die ertauben lässt, weil man nichts anderes mehr zu sagen weiß, weil so viele Worte wieder untersagte Worte sind, die Freiheit der Rede beschnitten, überall, zurechtgeschnitten auf ein Stück, aus dem kein Mantel mehr gemacht werden kann, der sich dem Einsamen um die Schultern legt wie ein Zeltraum als Weltraum. Der haltlos Gewordene will zu träumen vermögen, sich entfernen aus den Tälern der Verderbnis, aus Höllen, die nicht nur zu einer einzigen gemacht und nicht nur tief unten zu finden sind. So einfach, wie Lubitsch es vormachen ließ in seinem Film “Heaven can wait”, ist es nicht. Der Höllen sind viele. Falltüren überall. Eingänge zu den Höllen tun sich auf direkt neben Pforten zu den Paradiesen. Auch unterhalb derer. DAS Oben und Unten gibt es nur als vereinfachte Darstellung. Ägeus starb wegen eines schwarzen Segels, das ein weißes hätte sein müssen. Er starb wegen einer zweckmäßigen Vereinfachung, die aber dann doch ein falsches Zeichen war. Klarheit hatte er. Doch wer hatte, als das Zeichen verabredet wurde, damit gerechnet, dass man das weiße Segel zu setzen hätte vergessen können, das bedeuten sollte: Alles gut. Das schwarze Segel, das schlechte Zeichen also sah Ägeus, und er brachte sich um. Einfache Zeichen, zu einfach schließlich. Schwarz oder Weiß. Hätten wir doch wechselfarbige Loukia-Segel hissen können … Dann wäre Zögern, vielleicht. Dann wäre nichts so schnell entschieden, vielleicht, und deshalb nichts irrtümlich falsch gewesen, mit tragischen Folgen. Wäre mehr denkbar, wären mehr Zweifel, wäre mehr Zeit gewesen. Dann wäre vielleicht in letzter Sekunde …

Es war an diesem Tisch um Zeus und Europa gegangen, und Zeus und Europa waren gegangen. Um Minos und Poseidon war es gegangen, um Pasiphae und den weißen Stier, um Dädalos und den Minotauros, um das Labyrinth und die Menschenopfer war es gegangen, und sie alle waren gegangen, um Ariadne und den Minotauros war es gegangen. Und “Syrien ist gegangen”, so schrieb der Dichter Jazra Khaleed einige Jahre später … Wieso Weshalb Warum … Ein langer Nachmittag, der dann Abend hieß. Stunden dauerte die Erzählung, weiter und weiter setzte sie sich fort. Loukia kannte die Legende in- und auswendig. Die Legende vom Minotauros, vom Ariadnefaden – das war ihr der Stoff geworden, der nach Einbruch der Dunkelheit gedrehte Zeitungspapierstreifen, Schleier, Lappen, Voodoofeudel, Nester hatte werden lassen. Gewebe dieser labyrinthischen Erzählstunden. Sechzig, siebzig, achtzig Hände waren eingebunden in die Verbindungen und wieder entbunden. Knoten, Knoten und Widerknoten. Die Erzählung hatte ein Ende am Schluss, andere Enden hingen aus dem Gewirr der Ariadnefäden heraus und ließen andere Schlüsse zu. Adé nun zur Guten Nacht. Ariadne auf Naxos. Ikaros gestürzt ins Meer. Ikaria, die Insel … Wer möchte nicht ewig Märchenhaftes atmen und es wissen, in- und auswendig, um in schriftlosen Zeiten die Erzählung zu beherrschen, die Legende wiedergeben zu können, später, in einer Stille, die ertauben lässt, weil man nichts anderes mehr zu sagen weiß, weil so viele Worte wieder untersagte Worte sind, die Freiheit der Rede beschnitten, überall, zurechtgeschnitten auf ein Stück, aus dem kein Mantel mehr gemacht werden kann, der sich dem Einsamen um die Schultern legt wie ein Zeltraum als Weltraum. Der haltlos Gewordene will zu träumen vermögen, sich entfernen aus den Tälern der Verderbnis, aus Höllen, die nicht nur zu einer einzigen gemacht und nicht nur tief unten zu finden sind. So einfach, wie Lubitsch es vormachen ließ in seinem Film “Heaven can wait”, ist es nicht. Der Höllen sind viele. Falltüren überall. Eingänge zu den Höllen tun sich auf direkt neben Pforten zu den Paradiesen. Auch unterhalb derer. DAS Oben und Unten gibt es nur als vereinfachte Darstellung. Ägeus starb wegen eines schwarzen Segels, das ein weißes hätte sein müssen. Er starb wegen einer zweckmäßigen Vereinfachung, die aber dann doch ein falsches Zeichen war. Klarheit hatte er. Doch wer hatte, als das Zeichen verabredet wurde, damit gerechnet, dass man das weiße Segel zu setzen hätte vergessen können, das bedeuten sollte: Alles gut. Das schwarze Segel, das schlechte Zeichen also sah Ägeus, und er brachte sich um. Einfache Zeichen, zu einfach schließlich. Schwarz oder Weiß. Hätten wir doch wechselfarbige Loukia-Segel hissen können … Dann wäre Zögern, vielleicht. Dann wäre nichts so schnell entschieden, vielleicht, und deshalb nichts irrtümlich falsch gewesen, mit tragischen Folgen. Wäre mehr denkbar, wären mehr Zweifel, wäre mehr Zeit gewesen. Dann wäre vielleicht in letzter Sekunde …

Loukia hatte keine leise Stimme an diesem Tag-Abend. Es war die Stimme einer Frau, die über Inseln hatte rufen sollen, anschreien gegen Wind und winklige Gassen. Durchdringend. Die Stimme hinein zu bringen bis in ein Versteck. Sie hielt wach, sie machte, dass man bei der Sache blieb, zurückfand zum Haupterzählungsstrang, zurückfand zum Märchen, das man einmal erfahren haben wollte, von Anfang bis Ende, und dem man sich verband, mit Fäden, Schnüren, Folien und Papieren, mit Antworten und Fragen. “Das Netz ist langsam”, so heißt es seit einiger Zeit; das Netz wird Geschwindigkeit, das Netz hungert und schmerzt, das Netz fiebert und ermüdet, es ist empfindlich, es schwächelt menschlich beinah, es hängt und hinkt und zögert. Loukia ließ Segel und Netze machen, Wimpel und Webstreifen, ließ Erzählung werden, Disput, Frage Antwort Aber und Doch, Widerrede Widerfrage Widersinn und Sinn, mehrere Ansichten, erneutes Befragen, Überdenken, Bestätigen, Innehalten, Fortfahren, ein Vielseitiges, das doch seinen Abschluss fand.

Tilo spöttelte nicht über solch ein selbstgewirktes Gedicht, über handgemachte Schriftteppiche, die man als Kunsthandwerk belächeln konnte. Er fand das Handgemachte wichtig für diese Zeit. Ein selbstgebundenes Buch – “Logbuch”, sagte Tilo. Wo er eines Tages stand und über “die Griechen” sprach, die er kannte, über Fußball und die hiesige Selbstüberhebung, über den, der mit dem Lot die Tiefen auslotete, den wir den “Sondeur” genannt hatten, weil “Sondeur” besser klang als “Loter”, denn “Loter” klang wie “Lothar”, und “Lothar” hätte in die Irre geführt … Zum Kavafis-Buchtitel “Die Lüge ist nur gealterte Wahrheit” bemerkte Tilo: “Ich sah es damals schon lieber umgekehrt und sehe es auch heute noch so:

„Die Wahrheit ist nur gealterte Lüge.“ Nicht und nicht einmal in erster Linie, weil ich alle Politiker für Lügenbeutel hielte oder mich von jeher von den Medien genasführt fühlte, weil ich glaubte, Geschichtsschreibung sei fast immer Verzeichnung, Wissenschaft wäre immer Zurechtrücken und Gefällig-, um nicht zu sagen Gefügigmachen von Ereignissen. Vielmehr, weil ich in einem ganz sicher bin: Ja doch, auch unsere privaten Erinnerungen und Bilanzen sind in der Regel nur geschönte Schummeleien, auch unsere eigenen Wahrheiten sind oft genug nur gealterte Flunkereien, und dass wir sie brauchen und uns – öfter als gelegentlich – ihrer bedienen, hat eben auch etwas zutiefst Anrührendes.”*1

Wo Tilo eines Abends stand, eines Nachts und eines Morgens, wo er noch immer steht, dort waren zuvor oder später, während Loukias Erzählstunden, auch stoffliche Verse entstanden, Inselgewirke mit Zeilen und Zeilenbrüchen. Diese Art Lyrik war eine Möglichkeit, mit weniger Worten, mit Wortfetzen mehr sagen zu können.

Tilo akzeptierte Text-Voodoo, selbst, wenn das nicht seine Sache war, so konnte sie doch die eines anderen sein und diese Sache ihm was bedeuten oder der Welt überhaupt. Dass alle in dieser Welt sind, verfangen, war für Tilo keine Frage, wohl aber eine, wo der gute Faden ist, der an etwas zu lassen wäre wie das gute Haar an jemandem, der Faden der Fortsetzung. Loukia stellte Fragen, provozierte Antworten, ließ jede Ansicht gelten, wie auch jeder Faden benutzt werden konnte, um ein Gebilde zu machen, was machte es schon, wenn einige Fäden sich nicht mehr verbanden mit weiteren Fäden, wenn dieses zerfaserte, wenn jenes nicht taugte, wenn einige Ideen zu nichts weiter führten, sondern nur gesagt worden waren, um ausgesprochen, gehört worden zu sein und beiseite gelassen, Schall und Rauch, Kante und Bahn, Wand und Loch, Nein und Doch, Profil und Rahmen, Schacht und Fluglinie, Tunnelzug, Auflösung, Erlösung und Lesung wurden. Alles war noch im Raum, als Tilo dort stand. Alle Farben, Fasern und Facetten, Papiere, Hadern, das Bild einer Mahnung, einer inneren Aussicht, hoch oben an der Wand, nur erreichbar für Dädaloswesen, Frank Lanzendörfer erschien, ein Bild, an das kaum einer herankam, der Ausblick aus dem unerreichbaren Fenster der Le Corbusierschen Capelle. Le Corbusier war unentschieden. Sowohl für die einen als auch für die anderen hätte er gebaut, heißt es. In der “Charta von Athen” war das Bauen von Städten als Konzept fixiert, Städte, aus denen die Gewölle der Loukia-Mitmacher als Fremdkörper hätten entfernt werden sollen, schließlich, vermute ich, denn sie wären von Natur aus verschlungen und ließen Irrtümer, Umwege zu, also die Ungerade, Erfindung, erweiterte Kenntnis. Solche Wirrnisse wären verbannt worden, mutmaße ich. Doch endlich würden diese Gewölle sich doch vermehrt haben und davon zeugen: Schließlich gibt’s nicht.

Tilo stand in einem Fadennest. Hochseefischer, mit Netzen verwachsen. Ariadnos war er geworden. Loukias Schlingen verflochten sich mit seinem Text-Gewebe. Mehr als hundert Zuhörer hatte er, der Vielbändriges zusammenhielt. Tilo las seinen Text zu “den Griechen”, wie er sie kannte. DAS Netz ist abgestürzt. Wer hatte mir gesagt, dass Tilo Fallschirmspringer gewesen sei, zu einer Eliteeinheit gehört habe, früher, etwa 1975, als Nikos Kavvadias starb, der ein dichtender Seemann gewesen war. Fallschirmspringer … Lebhafte Fantasie lässt alles wahr sein. Ich erlebte Tilo also jahrelang als Elite-Fallschirmspringer und hörte ihm als solchem zu, die Korrektur zum Hochseefischer machte aus ihm den Tiefseeischen, Medusenschwebenden an langen Leinen, einen Taucher, der dem Loter entgegenkam … “Seine Griechen” hätten wohl Bilder für solche Wesen.

Eines Tages setzte Herr M. sich in einem Lokal zu mir. “Ich bin der Vogelmann von gestern”, rief er sich mir in Erinnerung, als derjenige, der tags zuvor einen Vortrag gehalten hatte über Vögel im Urwald, die ihre Melodien variieren, an Geräuschen immer Neues aufnehmend, die bisherigen Melodien erweiternd. Herr M. hatte den Gesang einer bestimmten Vogelart länger studiert. Als er aus dem Urwald zurückkehrte nach Europa, brachte er ein kleines Tier mit, mit dem er sich während seiner Vogelstimmenforschungen befreundet hatte, ein Tier, das sich normalerweise nie mit Menschen befreundet. Die beiden, das Tier und Herr M. waren unzertrennlich. Und deshalb glaubte Herr M. sich nicht von ihm verabschieden zu können. Nach einiger Zeit starb das Tier, denn es ertrug die Zivilisation nicht. Herr M. war darüber tief betrübt, und ob dieser Betrübnis entspann sich zwischen mir und ihm eine Unterhaltung über jenes eigentümliche Wesen, über dessen Lebensweise, über dessen Furcht und Anhänglichkeit, über dessen Tod, über Schuld, über Gemeinschaftlichkeit, über das Reisen, über den Wechsel von Welt zu Welt. Und dann erzählte Herr M. von einem Erlebnis.

Da es mit der Seefahrt zu tun hat, bringe ich es mit Tilo in Verbindung, damit sein Herz Aufnahme findet in diesem Geschehnis, von dem Herr M. mich wissen ließ und das zu einem Symbol wurde – das für mich “Griechenland” bedeutet, Griechenland, wo auch immer in der Welt es gelebt werden kann, dieses Griechenland, das zerstört werden kann, wo auch immer in der Welt. Weil dieses Griechenland, wie es Tilo sah, untrennbar auch unser Leben bedeutet, erlischt dieser Teil unseres Lebens, wenn er in Griechenlands Griechenland erlöschen muss. Und ebenso kann dieser Teil in uns weiterleben, wenn er hier und anderswo gelebt wird. Die Begebenheit:

Herr M. heuerte als junger Mann auf einem griechischen Schiff an, wo er zumeist das Deck schrubbte. Das mag Ende der 50er Jahre gewesen sein. Mir fällt auf, dass nicht ausgeschlossen ist, das Herr M. und Nikos Kavvadias sich eines Tages begegnet sind. Nikos Kavvadias wurde in China geboren, und das, was Herr M. mir erzählte, hat mit China zu tun. Herr M. war also Schiffsjunge. Jeden Tag nach dem Abendessen forderte der griechische Kapitän einen aus der Mannschaft auf: “Giorgos, Gitarre!” Giorgos erhob sich, holte die Gitarre, und dann wurde etwa eine halbe Stunde gesungen. “So lernte ich alle griechischen Lieder”, sagte Herr M. Eines Tages lag das Schiff in einem chinesischen Hafen. Die Fracht wurde entladen. Aufgrund eines Fehlers stürzte ein riesiger Ballen ab, der von einem Kran angehoben worden war, und verursachte beim Aufprall auf dem Schiff einen Schaden an einer Mechanik. Das zuständige Hafenbüro wurde informiert, die Reparatur angefordert. Statt der Reparatur ordneten die Behörden jedoch an, dass das Schiff den Hafen verlassen musste, ohne Ersatzteil. Das Schiff war nur noch schlecht manövrierfähig, die Mannschaft der Situation ausgeliefert, der See mochte, wenn sie sich unberechenbar zeigen würde, von nun an kaum noch beizukommen sein. “Giorgos, Gitarre!” In großer Entfernung vom Hafen empfing man plötzlich die Funksignale eines anderen griechischen Schiffs, das sich näherte. Bald war die Mannschaft dieses zweiten Schiffs über die Misere des ersten unterrichtet. Dann hatten beide Schiffe sich auf Sichtweite genähert. “Und dann”, sagte Herr M., “erlebte ich etwas Wunderbares.” Beide Schiffe positionierten sich, beide Kapitäne begannen zu singen, und beide Schiffe begannen, ein jedes sich um sich selbst zu drehen und beide zugleich umeinander zu kreisen.” Herr M.: “Immer im Kreis immer im Kreis immer im Kreis immer im Kreis …” Er sagte es oft und mit einem Klang in der Stimme, der zum Lied wurde, aus dem ich die griechischen Worte heraushörte, denen etwas in mir antworten konnte. “Immer im Kreis … Eine lange Zeit.” Herr M. hielt inne. “Dann hörte der Gesang auf und die Schiffe entfernten sich voneinander, das andere Schiff steuerte den Hafen an, und unser Schiff setzte irgendwie seine Fahrt fort, und irgendwie erreichte es einen anderen Hafen, wo wir Hilfe bekamen. Wir hatten Glück. Giorgos, Gitarre! …”

Beistand wird man im Griechenland der Welt oft vermissen, kopflos aber sein, glaubt man, Empathie, das gäbe es nur in einem selbst. Wer die Empathie vieler Griechen nicht mehr zu seinem Thema macht, wer den Kulminationspunkt, den zwei während eines Tanzes erschaffen, niemals erleben wollte, der hat die Welt längst aufgegeben. Tilo verwies auf diese Welt. Die Dichter kreisten um diesen Punkt. Es hatte etwas von Tragikkomik, wie wir versuchten, Deutschland zu retten mit unseren Texten zu Griechenland.

Wenn nicht jetzt, dann später – nach dieser Devise schien Tilo zu leben, an etlichen Tagen. An anderen Tagen nach einer anderen. Wenn nicht jetzt, dann damals. Tilo hielt die Erinnerung wach an die Zeit, als die Erinnerung die Zeit wachhielt. So konnte immer wieder etwas, was Thema im Jetzt wurde, verknüpft werden mit etwas aus der Vergangenheit, was nun noch einmal betrachtet wurde und im gegenwärtigen Zusammenhang eine Rolle spielte. Wozu hatten wir sonst Sammeln und Weitergeben gelernt. Fielen die Namen Christa Wolf, Wolfgang Hilbig, Adolf Endler (um nur einige zu nennen), wusste Tilo etwas zu sagen. Er erinnerte sich an Textpassagen, Zimmer, Unterhaltungen, Gesten, die mit den Jahren scheinbar an Relevanz verloren hatten, doch auf einmal waren sie, was sie immer blieben – präsent. Sie kamen in der Zeit an, für die sie viel früher auf die Reise geschickt worden waren. Wie Fadenstücke, die man da noch nicht brauchen konnte, aber hier. Hier werden sie zusammengedreht zur Schnur. Sie legt sich dir um’s Handgelenk. Als Leine musst du sie loswerden wollen. Doch Unabhängigkeit bedeutet Alleinsein, zumeist. Fabian erschien. Ein Einzelgänger. Tilo waren aussichtslose Versuche vielleicht manchmal die wichtigeren. Die eigentlichen, wie er bekundete. Denn seiner Meinung nach ließ sich nicht alles mit Geld bezahlen, in keiner Welt, nicht in der nächsten und nicht in der, die davor kommt. Nach Tilos Meinung brauchte es hin und wieder etwas Vergeblichkeit, ein wenig Umsonst, denn das riefe das Geschriebenwerdenwollen des Lebendigen auf den Plan. Aussichtslos wird manches bleiben. Kein Honorar. Keine Anerkennung. Kein Titel. Tilo lebte ebenfalls “Gegen die Abwertung der Welt”. So auf dem Umschlag eines Essaybandes von John Berger zu lesen.

Oft ergab sich mit Tilo eine vergnügliche Unterhaltung. Das Vergnügliche ist ein Symptom friedlicher Zeiten, weshalb es alsbald wieder verschwindet, wie ein Wesen, das flüchten muss, um nicht getötet zu werden, bevor es von selbst sterben kann. Der bittere Ernst setzt sich stets durch, wirkt immerdar, ist hartnäckig. Tilo sträubte sich nicht ständig gegen Vergnügliches. Doch sein Lächeln zeigte sich nie immerfort, ich glaube, er lachte niemals laut, wenn wir uns etwas erzählten. Auch für ihn war das typisch: Präsenz. Nicht nur, weil er körperlich andere etwas oder viel mehr überragte und weil er oft ein T-Shirt in einem auffälligen Blau trug. Sondern weil er gespannt war, aufgeladen, es knisterte. Man durfte immer gefasst sein auf eine überraschende Äußerung, die ihm fast jeden Augenblick entschlüpfen wollte. In Tilo schien sich ständig etwas vorzubereiten. Seine Geistesgegenwart wirkte bei jedem Treffen als Substanz, die die Unterhaltung im Fluss hielt. Nichts ging in’s Leere. Kein Wort. Man konnte jegliches Thema anschneiden, dann sagte Tilo dazu etwas, was er noch nie zuvor gesagt hatte.

Seine Beschäftigung mit Phänomenen der DDR-Zeit mag als Rückwärtsgewandheit interpretiert worden sein, vielleicht, doch Tilo stand mit beiden Beinen in mehreren Zeiten. Es war eher die Frage, ob man als sein Gesprächspartner ebenso darin stand und eine Brücke sein konnte. Tilo konnte es. Er nahm es zwischen Damals und Dann mit dem Jetzt auf, so sehr, dass sein Tod verdeutlicht, was dieses Jetzt in seiner übermäßigen Komplexität bedeutet. Mörderisches. Diesem Mörderischen entriss Tilo immer wieder Texte und damit Autoren. Das Jetzt ist fatal, bestialisch nicht selten, wenn es sich versperrt, abweist, das Damals nicht wahrhaben will und sich die Ohren zuhält und sich die Augen verschließt, als gehorche das Jetzt ängstlich der Anweisung: “Schau dich nicht um!”, die doch nur gilt für Orpheus in der Unterwelt. Die Oberwelt – alsbald eine Hölle, wenn man hier den Blick auf seine Herkunft scheut und auf das, was vor dem Jetzt liegt. Wir kommen aber auch durch Paradiese. Wir kommen auch durch’s Irdische. Sie sind ohne kein Damals zu haben. Da und Dort. Danach und Davor. Ein Ort allein ist unhaltbar. Keine Zeit gesondert. Es kreuzen Geschöpfe auf, die wieder da sind, die noch kommen werden. Im Reich der Lebenden gilt: Schau dich um!

Fabian. Der Fabian, den Tilo sich als heldloses Idol erdacht hatte, geistert durch die Welt. “Fabian”, so hatte mir einmal eine Frau gesagt, die seit vierzig Jahren bereits mit Kindern malte, “sollte man sein Kind nie nennen. Alle, die Fabian heißen, sind sehr speziell und schwierig. Fabian besser nicht.” Tilo aber dachte anders. Fabian sollte er heißen, alles Unmögliche erleben, so stellte Tilo sich das vor, und zum Schluss sollte ein Roman entstanden sein. Der Roman wurde und wurde. Dass er jede Sekunde fertig ist und im Entstehen, das liegt im Wesen seiner Ungestalt, die ihn zum anwesenden Geist macht. Nichts ist vergangen, nichts geworden. Wir zücken das Messer, Einstein weiß es vielleicht noch besser.

Ich war eines schönen Tages im Kino Babylon, und mitten in einer Reihe von Autoren las Tilo ein Kapitel aus seinem Fabian-Manuskript vor. Stasiuk auch dabei, ganz links. Zu erleben war Tilos Fabian in einer ziemlich durcheinanderischen Situation, nicht unpeinlich für ihn, möglicherweise. Tilo brachte ihn absichtlich in die Bredouille. Das Trinken war von Bedeutung, das Zugfahren auch, die ganze Veranstaltung gehörte dem Thema Alkohol und ob der das Schreiben befördere oder nicht. Keiner wagte zu äußern, dass Alkohol ne prima Sache ist und dass dieser das Schreiben befördere wie ein Zug den Fahrgast so, wie kein anderes Beförderungsmittel es kann. Alkohol ist was Einzigartiges, worüber geschrieben werden könnte, wie Ritsos über das Rauchen geschrieben hat. “Die Reise nach Petuschki” gilt bereits als ein starkes Stück dieser Art Betrunkenheits-Literatur, und unschwer kann geschlussfolgert werden, was Marlene Dietrich gemeint hätte: “Versuche nicht, an der Perfektion zu basteln, wiederhole sie einfach.” Tilo bekundete da, wo es speziell um’s Trinken ging, man solle nicht trinken. “Alkohol ist nicht gut.” Tilo war einfach Anti. Ich wollte laut lachen. Tilo machte kein Gesicht, als habe er das im Scherz gesagt. Fabian saß im Publikum. Tilos Eltern saßen im Publikum. Vielleicht auch Lina. Der gemeinsame Konsens an diesem Abend: Alkohol verhindert gute Texte. In Tilos Lesung ging’s am wenigsten um den Alkohol und am meisten um Fabian und um die, die Fabian sahen und hätten sehen können. Fabian passierte dies und das, ein schiefläuferisches Ereignis reihte sich an das nächste, obwohl für Fabian doch alles ganz richtig und in seiner Ordnung war, so, wie das Leben für Monsieur Hulot aus Jacques Tatis Filmen. Der wirkte verstolpert, wenn er sich von hier nach da begab; er selbst erlebte sich aber wohl als geradewegs flott dahingängerisch. Wie man inzwischen weiß, ist das Erdenleben eines der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und keine Instanz hat festgelegt, welche die genau gesündeste für den Planeten ist. Hulot, ein herzensguter Mann, der das Leben ernst nahm, der sich um vieles bemühte, der ausgesprochen höflich war und den seine Höflichkeit und Ernsthaftigkeit erst recht in Schwierigkeiten brachten. Man konnte meinen, er wäre im Himmel extra ausgesucht worden, um als freundliche Alternative zur Grausamkeit zur Erde entsendet zu werden. Flügel und Klugheit unkenntlich gemacht. Ein Wesen mit Flügeln – auch wenn sie unkenntlich sind – geht allerdings besser nicht umher wie ein Mensch, mag man sagen wollen, denn dann strauchelt er. Eine Urtype. Tati (angeblich sehr streng und um Perfektion extrem bemüht) konnte im Film einen “Mein Onkel” durch die Räume und Situationen führen und das bis zum Schluss. Tatis Monsieur-Hulot-Filme wurden zu einem irdischen Ende gebracht. Tilo konnte das mit dem Fabian-Roman nicht gelingen, denn die Wirklichkeit, die Tilo und Fabian trieb, war kein Ausschnitt aus einer Gesamtsituation, sie war kein Zugabteil, sondern das große Ganze des Jetzt – und in diesem der Einzelne: eingebunden und von allem tangiert, drangsaliert, Fesselungsversuchen ausgesetzt und nach Entfesselung strebend. Diese Wirklichkeit stellte sich als eine immer tückischer werdende dar, die immer weniger Spaß verstand, und Tilo, der versuchte, der Komplexität der Ereignisse gerecht zu werden, musste immer wieder feststellen, dass noch etwas unbeachtet geblieben worden war, was aber dazugehörte zu Fabians Herumstreunereien, das beschrieben werden wollte, das erwähnt werden musste, möglichst auf den Punkt gebracht. Ständig versuchte Tilo, aus mehreren miteinander konkurrierenden Geschwindigkeiten eine einzige zu generieren, diese in eine Bahn zu bringen, an deren Ende der Fabian-Roman geschrieben wäre.

Es war inzwischen manches und hin und wieder fast alles unfassbar. Tilo war Zeitungsleser, wovon er einige Male erzählte. Die Presse machte ihm zu schaffen, denn sie war so wenig das Jetzt, wie sie es doch war und doch nicht. Sie verriet sich inzwischen selbst immer mehr an das Seelenlose. Für viele Dichter eine lebensfeindliche Gegend. Für sie wurde es immer enger wie für die Dokumentarfilme im öffentlich rechtlichen Fernsehen. Alles, was den Menschen als entscheidende Instanz über den Markt stellt, wird ausweichen müssen nach Hinter-Sowieso. “Seeräuber-Jenny kehrt zurück. Ich muss sie gar nicht erst rufen”, sagte Tilo letztes Jahr. Das wird kein griechisches Schiff sein, mit dem sie eintrifft, wie man weiß. Kein Giorgos mit seiner Gitarre an Bord. Tilo versuchte ab und zu, sich durch das Verzehren einer bestimmten Gebäcksorte gegen das, was ihm das Eigentliche vergiftete, immun zu machen. Er wollte nicht immer wiederholen, was er schon gesagt hatte. Das Eigentliche für ihn war Lyrik. Auch in der Liebe. Ich glaube, nichts anderes. Mit Ausnahme von Lina und Fabina. Wenn jemand Schwächen hat, dann wird er stark.

“Was macht denn Fabian?”, fragte ich Tilo eines schönen Tages auf dem Platz, neben dem Blumenstand. Es ist noch gar nicht lange her. “Fabian”, meinte Tilo, der sein Rad hielt, “will weglaufen, dachte ich. Aber der kommt immer wieder, der ist hartnäckig.” – “Und du bist sein verselbständigter Schatten …”, fabulierte ich. “Ach …”, meinte Tilo, “man kann sich nicht einfach davonmachen, so leicht ist das nicht, du siehst doch, wie anhänglich mein Rad hier ist. Fabian ist ein Seemann.” Fabian untersteht Nikolaos. Fabian ist auch ein Sehmann.

Eines anderen schönen Tages, fast vier Jahre zuvor – das Griechenland-Bashing lief seit etwa 16 Monaten, und es schien kein Ende nehmen zu wollen damit, dass enorm viele Menschen in Deutschland eigentlich schon immer irgendwie und seit einiger Zeit ganz besonders gut erkannt haben und nun sich darüber zu äußern nicht mehr bremsen wollten, dass “diese Griechen” unfähig waren, hinterhältig, dreist und faul und sonst nicht nennenswert anders –, eines Tages dieses Tages kam Tilo vorbei. Wir begannen, uns über “die Lage der Nation” zu unterhalten und darüber, ob man in’s Exil gehen sollte nach Atlantis. Es brauchte keine fünf Minuten, da zog Tilo bereits Fazit: “Ja, es ist nichts weiter, als dass gerufen wurde: Haltet den Dieb! Die Griechen! Hinterher! Die Suchrichtung war festgelegt. Und tatsächlich rennen und gehen die Leute da hin und stürzen sich auf die Griechen. Oder sie applaudieren bei dieser Hatz zumindest.” Tilo hatte den Arm, die Hand, den Finger ausgestreckt. Der zeigte direkt nach draußen, zur Kreuzung. Deutschland erwies sich vielfach als zu gebildet, um Widerspruch zu formulieren. Dieses Land hatte begonnen, sich in Rage zu reden. Es verfügte über keine Presse mehr, in der die Widerrede gleichermaßen Raum gehabt hätte wie die Rede. Dieses Land blies sich immer mehr auf und verlor mit jedem Tag sich selbst an seine Einseitigkeit, an seine Verarmung, die erstarkte. Es war überkandidelt. Es war durch den Wind of Change, Wallraff als Kwami Ogonno unterwegs gewesen und in der “Die Welt” als “geschmacklos und perfide” bezeichnet worden. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wallraff, der sich auf dem Verfassungsplatz in Athen angekettet hatte zur Zeit der Diktatur und dafür in den Knast gekommen war. Wallraffs Wirklichkeit hatte zu einem Deutschland gehört, das diesen Wallraff ermöglichte. Dann übersättigte sich Deutschland, und Wallraff war ihm viel zu anstrengend geworden. Pannach und Kunert sangen unüberhörbarer denn je: “Ob im Osten oder Westen / wo man ist / ist’s nie am besten / Suche, Seele, suche …”. Seferis’ Stimme ließ sich vernehmen: “Was suchen denn unsere Seelen reisend / auf Decks überladener Schiffe / … / Wir wußten, schön waren die Inseln / irgendwo hier in der Nähe, wo wir ertasten / etwas weiter höher oder etwas weiter unten / einen winzigen Abstand.” Deutschland war plötzlich zu träge; die Mühe, den Abstand ertasten zu wollen, wollte es sich schon nicht mehr machen. Die Scharfmacher mischten Deutschland auf. Doch Fabian blieb ein Sehmann.

Auch jetzt braucht es ihn, meinte Tilo, einen, der seinen Weg geht, auf seine Weise, und deshalb wird er einigen in die Quere kommen, ein Fabian, der sich so leicht nix erzählen lässt, der hellhörig wird und auf der Hut ist, wenn einer sagt: “Lass dir vom Griechen nichts erzählen und hüte dich vor dem Griechen, der Geschenke bringt.” Fabian war einer, der sich den ansah, der das sagt, Fabian lebte in seiner eigenen Wahrheit, und zu der gehörten auch die Erfahrung von der Vorgeschichte einer Geschichte und das Nachspiel. Tilo sprach von “Nachspielzeit für die Welt, in der alles voller Griechen ist.” Manche konnten nur noch Witze reißen, weil die Sache zu ernst geworden war und die Luft voll “dunkler Ahnungen”, als hätte Saurons Geist sich plötzlich zum Bundeskanzler gemacht. Es genügte Tilo nicht, sich zurückzulehnen und das alles längst vorausgesehen zu haben. Er addierte zu den faulen die dichtenden, die weggelassenen Griechen beharrlich immer wieder dazu. Für ihn war nicht nichts weiter zu sagen. Die unterschiedlichen Tiefen der Versenkung erreichte das Lot, dieses Senkblei hing an einer Schnur, aus Schnüren wurden die Gewebgewirke am Loukia-Tisch, von Händen gemacht, Fäden und Schnüre hielten die Welt zusammen. Der Sondeur blieb wach. Tilo ließ Fabian von der Leine. Fabina, das Griechenliebchen, ging manche Wege. Hellas Filmbox Berlin stand an. Was hatten die Nornen vor … “Die Zeit der Menschen ist vorbei. Die Zeit der Orks ist gekommen.” Sturm wurde gesät, der Orkan würde alsbald brausen.

2011 erklärte Angela Merkel, es könnte nicht sein, dass der eine ganz viel Urlaub kriegt und der andere ganz wenig. Der eine hier, der andere da. Das überzeugte. Die Spaltung Europas demnach vollzogen. Deutschland kriegte. Das Buch, an dem Tilo zuletzt schrieb, hatte Urlaub in der DDR zum Thema. Tilos Fabian steht zur Wahl, ein Fabian, der singt: “This is the end my friend” und der doch wieder und wieder zurückschaut. Der Blick auf das Damals kann sich ändern, und anders siehst du, wo du stehst, nach wo du gehst, wie anders gibt sich das Feld zwischen Höhe und Tiefe, da und dort, dort und hier. ich. dich. dir.

Eines wieder anderen schönen Tages gab es ein Treffen, einige lasen Texte vor, einige hörten zu, einige sagten eine Meinung. Einer regte sich auf über einen anderen, erzählte, wie er dem beinah eine auf’s Maul gehauen hätte, weil der ihn im Stich gelassen hatte, verarscht undsoweiterundsofort. Dieser Stich – die Nadel zog den Faden durch Herzlebernieren. Tilo beließ es nicht dabei. Er sagte einige Worte, die diesen anderen betrafen, der nicht da war, und rückte dessen Bild damit gerade, er ließ nichts auf denjenigen kommen, der für ihn ein Freund war, jetzt im schlechten Licht, und über den auch er hätte vieles sagen können: dass der ihm nicht geholfen hätte, dass der ihn nicht mehr angerufen hätte, dass der sich nicht mehr für ihn interessiert hätte, dass der sich nicht mehr für ihn einsetzen würde. Tilo suchte keinen solchen Ausweg aus einer Misere. Er jammerte nicht wegen irgendeines Unvermögens dieses anderen, gerade Abwesenden. Er betrachtete stattdessen sich selbst, und er sah seinen Freund, der ihn nicht aus den Augen verloren hatte und der ihm nie dumm gekommen war. Das mochte Tilo wohl am wenigsten: einander dumm kommen. Es gelang ihm oft, wenn wir uns unterhielten, etwas Seltenes: nicht selbstgerecht zu werden. Er fragte nie, ob man was gelesen hat, sondern er ging davon aus, dass “alle alles” gelesen hatten, abgesehen von denen, die nicht lesen mochten. Fühlte er sich etwas im Ungleichgewicht, verabschiedete er sich.

Als ich eines schönen Tages einige Stapel von hier nach da räumte, um nach einem Buch zu suchen, fand ich einen Faden. Und wahrscheinlich werde ich noch einen finden, dann. Wenn wir das Buch aufschlagen und zu der Stelle kommen, wo Fabian …

Fabian war vor einer Zeit – oder besser: Tilo mit “seinem” Fabian war vor einer Zeit. Eine Zeit, die von ihm gedacht werden konnte, die aber vielleicht nicht mehr kommen kann. Einen Satz, von einer Zeit, die nie mehr kommen kann, hätte Tilo wohl nie gesagt. Er war vertrauensvoll. Er hatte Fabian. Tilo war immer schon da, wo ich mit meinen gesagten Worten erst noch hinwollte. Er hielt mir den Faden entgegen, den ich schon bald verloren hatte. Er lächelte, wenn ich eintraf, denn es hätte auch sein können, ich wäre gar nicht angekommen. Er stand immer da mit seinem Rad und schien zu sagen: “Ja, ich weiß schon …” Er verwies auf seine Ähnlichkeiten mit etlichen Männern. Tilo war universal vorhanden. Fabian brauchte mehrere Beschützer.

Tilo hegte eine Leidenschaft für Irini Papas und eine für Monica Bellucci.

Dann entwickelte er auch eine Leidenschaft für Rena Chatzidaki.

Er sah Rena Chatzidaki nicht als eine Frau, die als eine während der Junta Inhaftierte sich mit ihrer “inneren Inhaftierung”, nämlich mit der Qual herumschlug, hinnehmen zu müssen, wie andere sie anschauten und anschauen würden, sie als eine merkwürdig Isolierte betrachtend und zu einer solchen sie machend, sondern er sah sie als die eigentümlich starke Persönlichkeit, die auf unerklärliche Weise imstande war, in einem Poem ihre Liebe zu sagen, offenherzig, ungeschützt, wach, alles wahrhaben müssend, und diese Liebe, die verunmöglicht schien, ständig weiterzuleben, darauf vertrauend, dass sie wiedererinnernd wiedererinnert wird. Rena Chatzidakis’ “Prokrustesbett der Zeit” wurde für uns zu etwas, auf das wir uns manchmal einigten, wenn man keine Worte mehr finden mochte, um die “Lage der Nation” zu beschreiben, in der sich alle befanden. Rena Chatzidaki hatte sich keiner Illusion hingeben können, und so, sehen müssend, das halbe Leben infrage gestellt, angestarrt aus des “Tourist-Kyklopen einem Auge”, schuf sie aus ihrer beinah völligen Hoffnungslosigkeit ein ganzes Paradies. Als fünfundzwanzigjährige Autorin “Marina” hatte sie 1968 “Im Belagerungszustand” während ihrer Inhaftierung im Gefängnis der Sicherheitspolizei geschrieben. Als Rena Chatzidaki ertrank sie. Ihre Verse sind erhalten, weil eine andere sie an sich genommen hatte. Jede und jeder sind universal vorhanden. Fabian zeigt sich so oder so.

Kavafis’ “Die Lüge ist nur gealterte Wahrheit”, von Tilo für sich selbst umgerückt in “Die Wahrheit ist nur gealterte Lüge” hatte Zukunft. Vermutlich galt Tilo das noch immer als Aussage, mit der er eher etwas anfangen konnte. Umringt von vielen Bildern stand er neben dem Rednerpult, seine Stirn war nass, er lächelte, die Zeitökonomie wird zur Menschenökonomie, lässt den Pulsschlag eines jeden außer Acht, und über diesen ausgeklammerten Pulsschlag wird sie stolpern, die Zeit, eines Tages, denn der Puls ist doch da und wirkt Wunder. Von Rena Chatzidaki erfuhr Tilo aus “die horen”, zu einer Zeit, als Loukia Richards Fäden machen ließ am langen Tisch und aus den Fäden bunte Verfängnisse. Loukias Labyrinthe verzogen sich nach einer Weile. Ließen Ariadnos in einem zeitsparerischen Berlin zurück. Für diesen traten mit Rena Chatzidaki nun deutlicher in Erscheinung Maria Polidouri und Kiki Dimoula als die griechischen Anna Achmatowas, Marina Zwetajewas, Ingeborg Bachmanns und vielleicht auch Ann Cottens.

Der Fabian-Roman braucht seine Zeit. Dieser Roman, diese “Sache” ist noch lange keine, die irgendwann “eben einfach zuende war”. Tilo ging weiter mit Fabian mit, hindurch durch das, was die einen als Alptraum erkennen, die anderen für “einfach die Realität” halten. Der Fabian-Roman wurde von Tilo gelebt. Er selbst war die Tat statt etliche Worte für die Tat zu halten, bei denen es allzu oft bleibt. Ich nehme an, als Tilo aus dieser Welt geriet, hat irgendeine Hand Fabian die Fäden aus der Hand genommen, diese Fäden, die Tilo immer wieder zusammengesammelt hatte für Fabian, Fadenstücke, die anderen gehörten, die sie verloren hatten und nun nicht mehr so einfach hinterher- oder vorausgetragen bekommen werden. Seine Geschenke gab Tilo lächelnd, wie Gebäckstücke aus einer Tüte, auf einfache Weise. Er hatte recht bald damit begonnen, schon vor etwa sieben, acht Jahren. Sie kamen aus allen Zeiten und lösen sich nicht auf wie Rätsel. Bücher wie “Säule Kubus Gesicht” oder “Griechische Volksmärchen”. Tilo stand eines Tages auf, um Fabian suchen zu gehn, der nicht zurückgekommen, sondern irgendwo abgeblieben war, auf einem Weg vermutlich, einen Faden verfolgend, der schließlich aus aller Zeit herausführte. Und kommst du nicht auf diesen Weg, kommt er zu dir und nimmt dich mit, hinaus in’s Zeitenfreie, wo Fabian sich erzählen lässt. Fabian zeigt sich so oder so oder als Heiliger Nikolaos mit Schiff und Fischen oder auch als Nikos Kavvadias, der gehofft hatte, der Tod möge ihn auf See treffen. Rena Chatzidaki, Kavvadias, Kavafis, Ritsos, Seferis, Polidouri, Karyotakis, Elytis, Engonopoulos, Dimoula … Lüge und Wahrheit sind nur verjüngte Universalität. “Bakerman is bakin bread.”

© Ina Kutulas, Dezember 2017

————————————————

Nachfolgend der Text, den Tilo Köhler am 2. November 2011 während der Veranstaltung zum 100. Geburtstag des griechischen Dichters Odysseas Elytis in der Griechischen Kulturstiftung Berlin vorlas; hieraus stammt das oben stehende Zitat *1 “… Ich sah es damals schon lieber umgekehrt …”. Einige wenige Stellen, die sich auf Asteris und Ina Kutulas beziehen, wurden weggelassen, da der Text hier vor allem auf Tilo Köhler rückverweisen soll.

Tilo Köhler

Tagebuch eines nichtgesehenen November

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich möchte mich zuerst dafür entschuldigen, dass Dortmund gestern Piräus aus der Champions-Liga gekickt hat, aber natürlich sofort tröstlich hinzufügen, dass es mal geradeso ein 1 : 0 war, ein glanzloser Arbeitssieg ohne jede spielerische Eleganz darüber hinaus, kurz – ein typisch deutscher Triumph.

Dennoch: Ein nachträgliches Sorry.

Eine zweite, vorauseilende Entschuldigung hingegen betrifft die unvermeidlichen Fehler, die ich bei der wiederum unvermeidlichen Erwähnung einiger griechischer Namen in meinem kleinen Ständchen begehen werde; ich hoffe, Sie erkennen die Gennannten dennoch.

Zu Beginn möchte ich mich für die freundliche Einladung bedanken.

Ich kann das allerdings nicht, ohne ein paar unpatriotische Worte über die gegenwärtige unerträgliche deutsche Selbstgewissheit voran zu schicken, für die man sich gerade als guter Europäer bei den Griechen wirklich entschuldigen muss – ich bitte Sie an dieser Stelle also zum nun schon dritten Mal sehr um Nachsicht – in diesem Fall für u n s e r e Politiker.

Ich habe diese wenigen Gedanken unter den Titel „Tagebuch eines nichtgesehenen November“ gestellt – natürlich wissen Sie, dass dies eine Variation von Elytis ist, den wir heute ehren; es ist aber auch eine Erinnerung an den November 89 und an die unglaublich schöne Zusammenarbeit jener mittlerweile auch unglaublich weit zurückliegenden Zeit, auf die ich – später – noch zurück kommen werde.

Nun, die Zeit scheint im Moment nicht gerade nach griechischen Gesängen; höchstens sarkastisch klingt es, wenn Nana Mouskouri noch immer „Weiße Rosen aus Athen“ schickt, um zu sagen „Komm recht bald bald wieder“. Längst erloschen sind mittlerweile auch „Die Sterne von Piräus“, und mit ihnen ist auch der von Vicky Leandros versunken. Und selbst Costa Cordales’ Hymne „Ich träume manches Mal von Athen“ ist in jüngster Zeit – gewissermaßen gleichnishaft – zu mehr als einem nur musikalischen Albtraum geworden.

Indes – die musikalischen Gastarbeiter aus Hellas sind nicht ganz unschuldig an einem Griechenbild in Deutschland, das es manchem Politiker jetzt scheinbar leicht macht, sich in die Brust zu werfen wie ein antiker Held und ihn glauben lässt, den Griechen harte Sanktionen für immerdar antragen zu dürfen. Schließlich haben die Sänger Jahrzehnte lang das folkloristische Bild vom hedonistischen Mittelmeerbewohner geprägt, dem beim Mittagsschlaf im Olivenhain die Früchte in den halbgeöffneten Mund fallen, der sich allabendlich an seinem Ouzo berauscht und sich, wenn überhaupt einmal, allenfalls beim angedeuteten Sirtaki bewegt. Und was selbst Kazantzakis und sein „Sorbaz“ nicht erzählen wollten und bewirken konnten – die singenden Importe von der Akropolis schließlich haben es geschafft, fast ausschließlich diese Bilder von den Griechen endgültig ins deutsche Gemüt zu senken.

Angesichts solcher Vorstellungen scheint es tatsächlich geboten und ganz unstrittig erforderlich, über die Griechen einen Rettungsschirm aufzuspannen, wie er gar nicht groß genug sein kann – und zwar in erster Linie gegen das kulturelle Vergessen. Denn die gegenwärtige Schuldenschelte, die aus Athen nichts weiter als einen – dazu höchst infektiösen – Augiasstall gemacht hat, ist zugleich von einer Hybris, die nur noch von der einmaligen Geschichtsverlorenheit der politischen Gremien übertroffen wird.

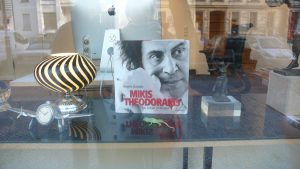

Heute wäre Odysseuas Elytis 100 Jahre alt geworden. Odysseuas WER? So fragt man – nicht nur – in Deutschland. Elytis, Lyriker und Nobelpreisträger von 1979, ist den Deutschen fast völlig unbekannt, ein Schicksal, das er mit seinem Kollegen Giorgos Seferis teilt, ebenfalls Lyriker und schon 1963 Empfänger dieser höchsten literarischen Auszeichnung. Dabei ist es in den Jahren davor und erst recht in späteren nicht allzu oft vorgekommen, dass just Lyriker mit dem Nobelpreis geehrt wurden. Aber auch die „Nichtprämierten“, Giannis Ritsos etwa oder Konstantin Kavafis, sind in Griechenland Nationalhelden und wahre „Sänger“, deren Gedichte wirklich jedes Kind und jeder Bauer kennt. Und natürlich sind es vor allem die Vertonungen durch Mikis Theodorakis, die aus diesen lyrischen Preziosen Volkslieder werden ließen und diese schließlich wiederum zu geheiligten Nationalgütern. Theodorakis brachte, wie Ritsos seinerzeit schrieb, „die Dichtung auf den Tisch der kleinen Leute.“ Eine einzige Platte z.B., die Vertonung von Seferis´Gedicht „Am Strand“ verkaufte sich in den fünf Jahren zwischen 1961 und 1966 eine halbe Million mal, bei einer Bevölkerung von gerade sieben Millionen Einwohnern. Und – die Lieder eroberten Europa, schließlich fast die ganze Welt. In England etwa jubelte der legendäre Ron Hall: Es ist, „als hätte Benjamin Britten Verse von Auden vertont, und die Platte, besungen vom Erzbischof von Canterburry, hätte die Beatles aus den Hitlisten verdrängt.“

All dies begab sich übrigens in den frühen 60er Jahren, und es ist ein nicht nur heiterer Gedanke, dass der größere Teil dieser so erfolgreichen Literatur damals unter ungleich dramatischeren Umständen entstand als jenen, die wir heute als ultimative Krisenzeiten beschreiben. Denn nicht wenige dieser im Volk so verankerten Texte entstanden damals auf KZ-Inseln, in Gefängnissen, in der Verbannung oder im Exil, und natürlich gibt es auch zwischen diesen für Griechenland so unseligen Jahren und der deutschen Geschichte eine mehr als nur episodische Verbindung.

Vielleicht genügt eine kleine Phantasie, um zu zeigen, w i e wenig Veranlassung zu hiesiger Selbstüberhebung besteht: Man stelle sich nur einmal vor, ein Komponist wie Hans Werner Henze hätte sich Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Enzensberger, Gernhardt, Fried oder wen auch immer vorgenommen und vertont, Hannes Wader, Konstantin Wecker oder in ihrer Nachfolge Grönemeyer hätten sie gesungen und ins Volk, später gar in die Welt getragen! Unvorstellbar? Absolut! Leider.

Statt Rage auf die Griechen also wäre wohl eher Bewunderung für sie, gegebenenfalls sogar ein klein wenig Neid auf ihre Dichter angezeigt. Große Künstler, die zugleich längst große Europäer sind, haben sich lange VOR der Euro-Krise in diesem Sinne geäußert und einen wirksamen Schutzwall um Griechenland und namentlich seine Künstler errichtet. Milan Kundera, der große tschechische Romancier, erzählt es ungefragt wieder und wieder, dass es ohne die Griechen keines seiner Erzählwerke gäbe, der serbische Regisseur Emir Kusturica gibt Gleiches über die Voraussetzungen seiner Filme zum Besten, sein Landsmann Goran Bregovicz reklamiert Ähnliches für seine Kompositionen usw. Sie alle haben ihren sie wahrhaft prägenden „griechischen Helden“ ihre Referenz erwiesen, nicht zuletzt eben Kavafis, Seferis, Ritsos und – natürlich – Elytis. Und der kannte sich nun wirklich aus – mit Legenden über die Griechen:

„Zahllose Lügen stehen Schlange, an die Stelle der Wahrheit zu treten. Vielleicht, weil sie zufällig häßlich sind, verkünden sie, Gott habe die Welt häßlich erschaffen. Einige gehen noch weiter: weil sie einmal fast ertrunken wären, bestehen sie darauf, das Meer sei nicht blau.“

Apropos, Kavavis, und nun komme ich doch noch dazu, warum mich all dies eigentlich nicht NICHT interessiert – was habe ich mit griechischen Weintrinkern und gewissheitstrunkenen Politikern hierzulande zu tun oder besser – jetzt komme ich doch noch zum erwähnten „nichtgesehenen November“.

Bis 1991 haben Asteris und ich die Zeitschrift „Sondeur“ herausgegeben, die manche als Kampfansage an die berühmte „Weltbühne“ verstanden hatten, was aber nicht stimmte: Unser „Sondeur“ war nur einfach erfolgreicher, und der legendäre Verleger Klaus Wagenbach sagte später von ihr, er sei überhaupt das schönste und galanteste Unternehmen des Übergangs gewesen. (Er wollte den „Sondeur“ damals übrigens sogar kaufen und in seinem Verlag erscheinen lassen, aber wir blieben besser Freunde als Geschäftspartner, „griechisch“ einander verbunden gewissermaßen.) Es war eine Zusammenarbeit – vor und auch nach dem nichtgesehenen November – in einer unglaublichen Zeit, und – beim Wort „unglaublich“ zögere ich schon, künstlich, versteht sich, um listig zu der mich beschäftigenden Frage überzuleiten, zu der Frage, wie glaubhaft das ist, was wir sehen, erleben und erst recht natürlich, wie wir es später in unseren kleineren und größeren Werken abbilden und erinnern.

Ich arbeitete damals an einem Buch mit dem Titel „Stunde 1 oder die Erfindung von Ost und West“ – da stand der eigene Wahrheitszweifel schon auf dem Deckel – und Asteris saß an einer Übersetzung von Kavafis; irgendwie fehlte ihm schließlich der Titel für das Buch – die Entscheidung fiel auf eine Gedichtzeile von Kavavis:

„Die Lüge ist nur gealterte Wahrheit“. Ich sah es damals schon lieber umgekehrt und sehe es auch heute noch so:

„Die Wahrheit ist nur gealterte Lüge.“ Nicht und nicht einmal in erster Linie, weil ich alle Politiker für Lügenbeutel hielte oder mich von jeher von den Medien genasführt fühlte, weil ich glaubte, Geschichtsschreibung sei fast immer Verzeichnung, Wissenschaft wäre immer Zurechtrücken und Gefällig-, um nicht zu sagen Gefügigmachen von Ereignissen. Vielmehr, weil ich in einem ganz sicher bin: Ja doch, auch unsere privaten Erinnerungen und Bilanzen sind in der Regel nur geschönte Schummeleien, auch unsere eigenen Wahrheiten sind oft genug nur gealterte Flunkereien, und dass wir sie brauchen und uns – öfter als gelegentlich – ihrer bedienen, hat eben auch etwas zutiefst Anrührendes.

Und insofern sind Collagen natürlich eine ganz besondere Gelegenheit, sich solchen erkenntnistheoretischen Sophismen zu widmen.

Wie „wahr“ sind diese Bilder? Wie tendenziell ist jedes dieser bildhaften Arrangements? Wie authentisch ist die eingenommene Perspektive? Und – letztlich – wie „echt“ sind bereits die Fotos schon zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme? Sehen wir auf ihnen wirklich, was wir erblicken? In der Realität, aber auch in ihren Abbildungen? Oder finden wir lediglich doch immer wieder nur, was wir suchen? Sind halt so Fragen, manche von ihnen älter als die Alten Griechen. Und natürlich könnten wir auch in eben diesen aktuellen griechischen Angelegenheiten nun fragen: Hat die gegenwärtige Lage jetzt die Wahrheit an den Tag gebracht? Und wenn ja, welche? Die gealterte? Oder eher die neuste? Oder – gar die wahre?

Und – wann bringt es die Wahrheit an den Tag, dass auch unser wahrhaft deutscher Erfolgsdünkel nur auf gealterten Schummelbilanzen, auf gewissermaßen ebenso „getürkten“ Inventuren gründet und auf dem gnädigen Verwischen störender Wirklichkeiten? Wann schlägt unsere Stunde der Wahrheit? Und vor allem – wird uns dann noch irgendwie Hilfe?

Ich glaube, da sitzen wir wirklich alle in einem Boot, oder besser: in einer gemeinsamen europäischen Nussschale, und schon vor beinah zweieinhalb tausend Jahren hat – natürlich ein Alter Grieche – uns Heutigen etwas auf den Weg mitgegeben:

„All jene, die sich zu klug dünken, sich mit Politik zu beschäftigen, werden dadurch bestraft, dass sie von Leuten regiert werden, die sehr viel dümmer sind als sie selbst“.

Tja, ja, der alte Plato. Aber: Ich politisiere nicht gern, vielmehr denke ich, wie bereits erwähnt, dass wir alle nur kleine Sünderlein sind – auch und vor allem im Privaten und in unseren ganz individuellen Bilanzen. Schließlich sind auch unsere persönlichen Resümees meist, wenn nicht gleich Heldenberichte aus schweren Zeiten, doch in der Regel auch nur erträglich gemachte Collagen, Bilder also unserer durchschnittlichen Großartigkeit und unserer großartigen Durchschnittlichkeit, in denen wir all die Splitter oder auch Trümmer unseres Lebens so zusammenfügen, dass es schließlich ganz ansehnlich gerät – das ist menschlich, allzu menschlich, und irgendwie erfüllt uns das Wissen darum im besten Fall auch mit freundlicher Nachsicht füreinander.

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Nachsicht.

Berlin, November 2011